【 2003年3月号 】

~ 「米国のIT関連R&D政策の動向」 ~

JEITAニューヨーク駐在 荒 田 良 平

|

はじめに

今月は、米国のIT関連R&D政策の動向について取り上げる。

2002年2月の本駐在員報告でも触れたとおり、ブッシュ政権下ではHPCC、NII、NGI、IT2といった名称は姿を消し、Networking & IT R&D(NITRD)というごく普通の名称に一本化されてしまった。しかし、前政権下における華々しさこそ無いものの、NITRDはブッシュ政権のスローガンである「National, Homeland, and Economic Security」(国家、国土及び経済の安全保障)のために必要不可欠なものとして重視されており、特にサイバー・セキュリティに関するR&Dについては、去る2002年11月に「Cyber Security Research and Development Act(サイバー・セキュリティ研究開発法)」が成立して5年間で9億ドルが投入されることとなったところである。

以下に、米国のIT関連R&D政策について、この1年間の動向を中心に概観してみたい。

1.米国連邦政府のNetworking & IT R&Dの基本的枠組み

連邦政府の「ネットワーキング及び情報技術研究開発」(Networking and Information Technology Research and Development: NITRD)については、2002年7月にNSTC(国家科学技術会議)のIT R&D省庁間WG (IWG/ITR&D)が公表した恒例の“2003年度版ブルーブック” (http://www.hpcc.gov/pubs/blue03/index.html)に取りまとめられている。(このブルーブックの日本語訳は、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)の先端情報技術研究所(AITEC)のホームページ(http://www.icot.or.jp/)に掲載されている。)

2002年1月のブッシュ大統領の一般教書演説において言及されたブッシュ政権の3つの優先事項を引用し、「Strengthening National, Homeland, and Economic Security」(国家、国土及び経済の安全保障の強化)と名付けられたこの2003年度版ブルーブックには、IT関連R&Dの2003年度予算承認に向けての参考資料として、各省庁の研究内容の概要、2002年度予算額と2003年度予算要求額などが記載されている。

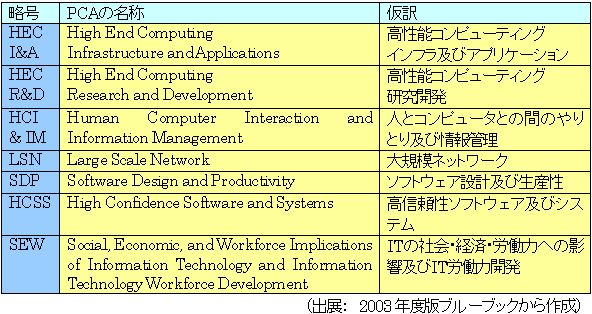

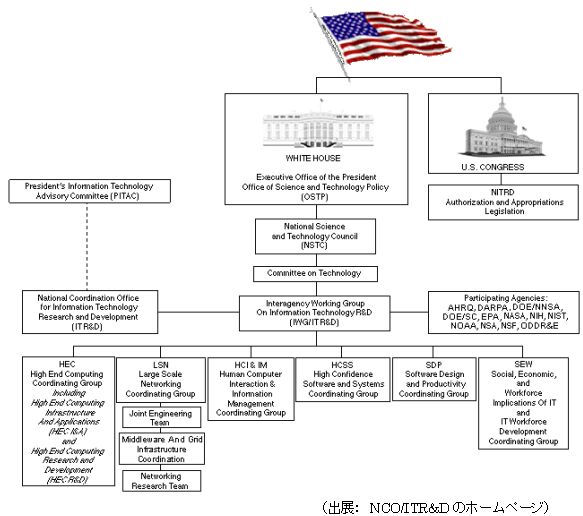

NITRDの基本的な枠組みである分野別分類(Program Component Area: PCA)や推進体制については、2002年2月の本駐在員報告でも触れており、基本的に変わっていないので、ここでは図表1~3を掲げておくだけにして、説明は省略する。1年前の2002年度版と比較すると、

- LSN(大規模ネットワーク)プログラム下のサブ・プログラムとして、Middleware and Grid Infrastructure Coordination(MAGIC)が設置された。

- DODの窓口となる部局がOffice of Director, Defense Research & Engineeringに変更になった。

・・等の変更点が確認できる。

図表1 NITRDの分野別分類(PCA)

図表2 NITRDの関係省庁・機関

図表3 NITRD推進のための組織体制

2.2003年度予算要求の概要

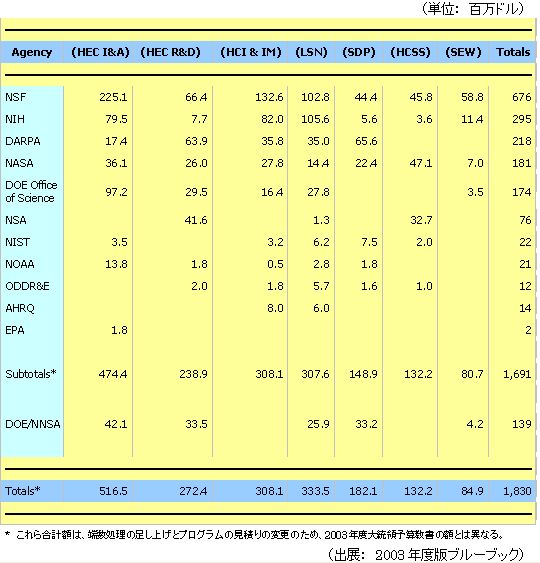

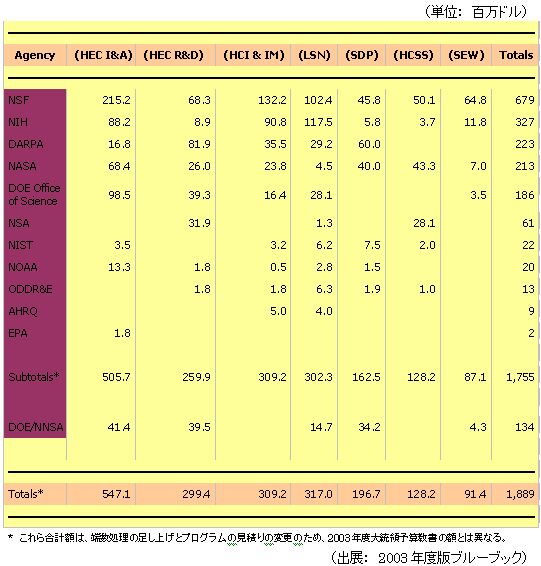

2002年7月に公表された2003年度版ブルーブックによると、NITRDの2003年度予算要求額は対前年度比3.2%増の18億8,900万ドルである。NITRDのPCA別、省庁別の2002年度予算額及び2003年度予算要求額は、図表4、5の通りである。

図表4 2002年度のNITRD予算額

図表5 2003年度のNITRD予算要求額

2003年度版ブルーブックでは、各PCAにおける主な研究課題や参加省庁の代表的活動が記述されているが、ここでは省略させていただき、以下に2003年度版ブルーブックがトピックスとして取り上げている活動の概要だけを記載しておく。

NSFの「Distributed Terascale Facility(DTF)」

NSFは、米国の大学にテラスケール・コンピューティングの能力と恩恵をもたらすことを目的として、3年間で5,300万ドルを投入して、グリッド・コンピューティングにより11.6TFLOPSのピーク性能と450TB以上のストレージを有する分散型テラスケール・システムを構築する「Distributed Terascale Facility(DTF)」計画を実施している。

DTFの資金によって、大学間コンピューティング・インフラ整備プログラムPACIの二つの中心施設であるサンディエゴ・スーパーコンピュータ・センター(SDSC)と国立スーパーコンピュータ・アプリケーション・センター(NCSA)、及びDOEアルゴンヌ国立研究所(ANL)、カリフォルニア工科大学(Caltech)の4か所にコンピューティング・プラットフォームの設置が進められており、2003年度には、これらが40Gbpsの光ネットワークによって接続され運用可能になる見込である。

(なお、NSFはDTFの次のステップとして、これとピッツバーグ・スーパーコンピューティング・センターとを統合するETF(Extensible Terascale Facility)計画も進めている。)

DOEの「Scientific Discovery Through Advanced Computing(SciDAC)」

DOE科学局(Office of Science)は、2001年度から開始した「Scientific Discovery Through Advanced Computing(SciDAC)」プログラムによって、DOEのミッションに関連する分野の基礎研究を進展させるため、テラスケール・コンピュータの利用に必要な科学計算用ソフトウェア及びハードウェアの開発を行っている。

複数年度にまたがるSciDACプログラムには、DOEの13の研究所と50以上の大学が参加しており、気候シミュレーション・予測(14プロジェクト)、量子化学・流体力学(10プロジェクト)、核融合エネルギー科学を進展させるプラズマシステムのシミュレーション(5プロジェクト)、自然の根本的プロセス(4プロジェクト)、拡張性のある計算ライブラリ(3プロジェクト)、高性能コンポーネント・ソフトウェア技術(4プロジェクト)、共有分散リソースへの安全な遠隔アクセス・高速ネットワーク上の大規模転送・協調ツール(10プロジェクト)、計51プロジェクトに総額5,700万ドルが投入されている。

DARPAの「High Productivity Computing System」

DARPAは、製造・保守コストを抑えつつ速度・移植性・拡張性を向上させたより小型のスーパーコンピューティング・プラットフォームの設計を可能とするため、システム・アーキテクチャとコンポーネント技術でのブレークスルーを通じて2010年までに全く新しい商用システムの実現を目指す「High Productivity Computing System」プログラムに着手している。

革新的コンセプトから技術的設計、プロトタイプ製作に至る3段階のR&Dを通じて、今日のスーパーコンピュータの10~40倍の性能向上、アプリケーション開発期間及び運用コストの削減による生産性の大幅な向上、移植性の向上(システムの固有性から分離されたアプリケーション・ソフトウェア)、堅牢性・信頼性の実質的向上が達成されると期待されている。

LSN Coordinating Group傘下の「Middleware and Grid Infrastructure Coordination(MAGIC)」チーム

2002年1月にLSN(大規模ネットワーク)Coordinating Groupは、ミドルウェア及びグリッドに関する省庁間の調整、相互運用可能なグリッド技術とその配備の促進・奨励、広範に利用可能なミドルウェア・ツールとサービスの開発、及びこれらの技術に関する効果的な国際協調のためのフォーラムの開催のため、「Middleware and Grid Infrastructure Coordination(MAGIC)」チームを設置した。

MAGICにはミドルウェア及びグリッドに関するプロジェクトを実施している連邦政府機関の代表者と産学の研究者、製品開発者、オペレータ、ユーザーなどが参加しており、短期的目標として、国内外のグリッド・プロジェクトの文書化、2002年夏のワークショップ開催、アプリケーション開発者・民間企業・ユーザーの参加者増を掲げている。

なお、2003年度版ブルーブックはその冒頭で、連邦政府によるIT R&Dがテロ事件への対応に役立ったことを示すトピックスとして、以下のような活動を紹介している。

- DARPA(国防高等研究計画庁)、NSF(国家科学財団)等からの資金によって開発されたロボット車両のプロトタイプなどを有するロボット工学の研究者達による4つのチームが、ニューヨークの世界貿易センタービル跡地(グラウンド・ゼロ)に急行し、FEMA(連邦緊急事態管理庁)の指揮のもと、生存者の捜索、内部状況の観察等のため、最小で靴箱程の小型ロボット車両を灼熱の瓦礫の山の内部最大45フィート(13.5m)まで送り込んだ。(残念ながら、発見できたのは遺体のみであったが。)

- NASA(国家航空宇宙庁)のJPL(ジェット推進研究所)の研究者達は、航空機搭載型可視/赤外イメージング分光計(AVIRIS)によって、グラウンド・ゼロの30余りの高温部位を特定し、集中的な鎮火・冷却活動に貢献した。また、AVIRISの超分光データはカリフォルニア州のJPLの高性能コンピュータで処理された後、デンバーのUSGS(米国地質調査所)でコンピュータ解析され、研究者達は、グラウンド・ゼロの空中及び地上にあるアスベスト等の物質の詳細なレポートを作成した。このレポートは、グラウンド・ゼロにおける作業者達のための適切な呼吸器保護等の対策に活用された。

- 連邦政府の支援によりレーザー・マッピング技術を研究しているフロリダ大学の研究者達は、DOD(国防省)の要請を受けて、NOAA(国家海洋大気庁)によって提供された航空機とカナダのOptech社によって提供された航空機搭載型レーザー走査装置などを用いて、グラウンド・ゼロに残っている構造物やペンタゴンの損傷状況の高精度の地上レベル画像などを作成した。これらの画像は、構造物の損傷状態や作業者の危険度の評価などに活用された。また、フロリダ大学の研究者達は、NSFの「緊急対応」資金を受けて、その三次元マッピング技術を将来の災害予防・緩和にも役立てる方法について提案を行う予定である。

連邦政府のR&D活動をこうした緊急事態において役立てようとすることや、更にはそのことをこうした資料で宣伝することは、取り立てて驚くべきことではないとして、感心するのは、その対応の早さと体制である。

ロボット工学チームの一つである南フロリダ大学チームは、航空機が全面的に飛行禁止になる中で、2,000kmもの遠方からバンにプロトタイプのロボットと大学院生を乗せて駆けつけ翌朝(9月12日朝)には到着したというし、NASAによって収集された超分光データはFEMAの急便によってカリフォルニア州のJPLまで運ばれたという。

迅速な初期動作とFEMAによる危機管理、それに何より普段の研究を緊急事態に役立てたいという研究者達の思いによって、あの混乱状態の中で数日から2週間程度で一応のアウトプットを出していることには感心させられる。

3.2003年度予算承認の概要

2003年2月20日、ブッシュ大統領が未成立だった11の2003年度連邦政府予算承認(appropriation)法の一括処理法案に署名し、やっと2003年度の連邦政府予算の承認が完了した。

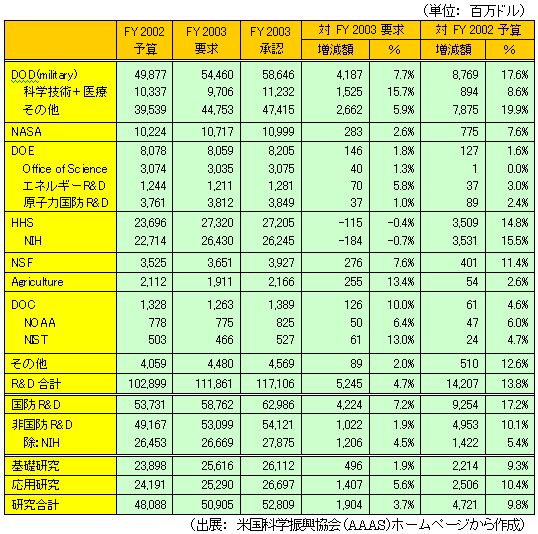

残念ながら、現時点では2003年度のNITRD予算承認額については明らかになっていないので、以下に、米国科学振興協会(AAAS)のホームページ(http://www.aaas.org/spp/rd/)に掲載されている連邦R&D予算全体の動向について触れておくこととする。

図表6からわかるように、2003年度の連邦R&D予算承認額は対前年度比13.8%増の1,171億600万ドルで、要求額に比べても4.7%の増であった。(大統領予算教書はあくまでも議会における予算審議の「たたき台」であり、上院・下院における審議の過程で増額になることもめずらしいことではない。)

図表6 2003年度の連邦R&D予算承認額

R&D予算の省庁別内訳を見ると、対前年度で特に大きな伸びを示しているのはDODとNIHであり、昨年に引き続き今年も「国防・ライフサイエンス偏重」予算になっていることがわかる。ただし、昨年と違うのは、図表6の対要求額比の欄を見ればわかるように、今年は予算審議の過程でライフサイエンス予算の増額が抑制されたということであろう。

この背景には、物理学や工学など非ライフサイエンス分野の研究者の不満が抑えきれなくなり、大統領科学技術諮問委員会(PCAST)(http://www.ostp.gov/PCAST/pcast.html)も2002年10月に「2004年度以降の5年間で物理学及び関連省庁にまたがる工学の予算をライフサイエンスと同等まで増額すべき」旨の提言を行うに至ったという状況がある。

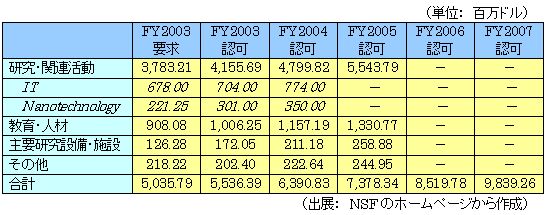

2002年12月には、ブッシュ大統領が「NSF予算倍増法」とでも言うべき「NSF Reauthorization Act」に署名し、NSFの2003~2007年度の予算が認可(authorize)された。(図表7) 実際の予算額は毎年度の議会及び大統領の承認(appropriation)によって決まるものではあるが、NSFの2003年度の予算承認(appropriation)を見る限り、「予算倍増法」による認可(authorization)額に近い額が確保されている。

図表7 「NSF Reauthorization Act」によるNSFの予算認可(authorization)額

こうした中で、2003年度の国防関連R&D予算については、国際情勢の緊迫や2002年秋の中間選挙における共和党の勝利を受けて、2003年度要求額に比べても一層の大幅増強が承認されている。

4.2003年度予算におけるIT関連のトピックス ~サイバー・セキュリティ研究開発法

ブッシュ大統領は2002年11月27日、コンピュータ及びネットワーク・セキュリティに関する研究開発の促進と人材育成を目的とする「Cyber Security Research and Development Act(サイバー・セキュリティ研究開発法)」に署名し、同法が成立した。

下院科学委員会のホームページに掲載されているサイバー・セキュリティ研究開発法案(H.R.3394)の要旨(http://www.house.gov/science/hot/homeland/cybersum.htm)によると、同法案の背景となっている現状の問題点と同法案による解決策は以下の通りである。

【問題点】

米国は、水道、電力など日常生活における多くの重要な局面でコンピュータ・システムやネットワークに依存するようになっており、テロリストからのサイバー攻撃に非常に傷つきやすくなっている。

現在得られる技術ではコンピュータ・システムやネットワークを十分に防護できず、その防護のための新しい方策を開発するための研究開発も比較的少ない。

なぜなら、

- 民間部門は、市場がスピードと便利さだけを重視するので、サイバー・セキュリティに投資するインセンティブが小さい。

- 連邦政府はそのギャップを埋めていないばかりか、慢性的にサイバー・セキュリティへの投資が足りない。(連邦政府全体で年間約6,000万ドルをサイバー・セキュリティに費やしている。)

- これは一つには、国家としての強力なサイバー・セキュリティ研究遂行に責任を持つ省庁が無いからである。

- その結果、サイバー・セキュリティ研究が不足しており、サイバー・セキュリティへの基本的対応が長い間変わっていない。また、

- 比較的資金が少なく、研究者も少なく、最小限の注目しか集まらない分野であるため、サイバー・セキュリティに関心を持つ学生も少なく、問題を恒常化させている。

【解決策】

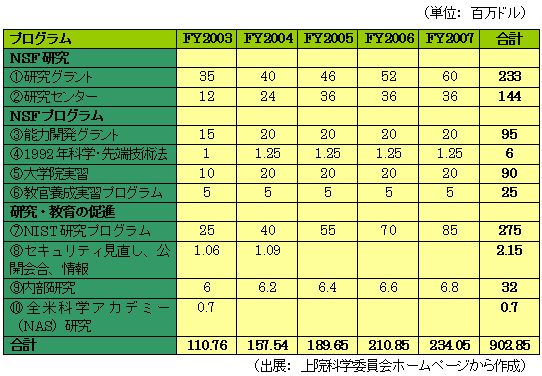

これらの課題に対応するため、NSFとNIST(2003年度予算においてその有効性について言及された2省庁)に新しい研究・教育プログラムを創設する。このプログラムの目的は、サイバー・セキュリティのより革新的な研究を促進するとともに、この分野により上級の研究者や学生を惹き付けることである。米国が民間及び政府のコンピュータへのテロリストからの攻撃を予防しまたそれと戦うため、本法は以下の新しいプログラムに5年間で9億300万ドルを認可(authorize)する。特に、

NSF

NSFは、以下のことを実現するための強力なプログラムを(外部からのレビューを通じて)創設する。

- 大学が単独で、又は他大学や産業界や政府の研究所と協力して、複数の学術領域にまたがる「コンピュータ及びネットワーク・セキュリティ研究センター」を設立すること。

- 大学が、サイバー・セキュリティに関する学士及び修士プログラムを創設・改善すること。

- 博士課程の学生がコンピュータ及びネットワーク・セキュリティで学位を取得するための研究奨学金を受け、また産業界とともに働くこと。

NIST

NISTは、以下のことを実現するための強力なプログラムを(外部からのレビューを通じて)創設する。

- 産学連携によって産業界の関心に応えるための研究センターを設立すること。

- 関連分野の上級研究者がサイバー・セキュリティに関する研究を行うこと。

- ポスドクがサイバー・セキュリティに関する研究の機会を利用すること。

また、同法の概要と2003~2007年度の予算認可(authorization)額(実際の予算額は毎年度の予算承認(appropriation)によって決定される)は、以下の通りである。

- コンピュータ・システムのセキュリティ研究のためのポスドク及び上級研究者への研究奨学金(2億7,500万ドル)(図表8の⑦)

- 暗号技術、プライバシー、ワイヤレス・セキュリティや、知的財産権の侵害を含むサイバー犯罪の検知、捜査、起訴等の法執行能力の強化など、セキュリティ関連9分野の研究グラント(2億3,300万ドル)(同①)

- コンピュータ及びネットワーク・セキュリティの研究者や専門家の数の増加と質の向上を図るための「コンピュータ及びネットワーク・セキュリティ研究センター」の設立(1億4,400万ドル)(同②)

- コンピュータ及びネットワーク・セキュリティに関する学士及び修士プログラムを創設・改善するための大学へのグラント(9,500万ドル)(同③)

- コンピュータ及びネットワーク・セキュリティ研究を行う大学院生のための実習プログラムの創設(9,000万ドル)(同⑤)

- ネットワーク・セキュリティの改善のための研究、及びコンピュータ・システムのセキュリティの改善方法に関する複数の学術領域にまたがる長期的ハイリスク研究(3,200万ドル)(同⑨)

- 大学院生にサイバー・セキュリティで学位を取らせることによって学術的キャリアを追求することを奨励するための実習プログラム(2,500万ドル)(同⑥)

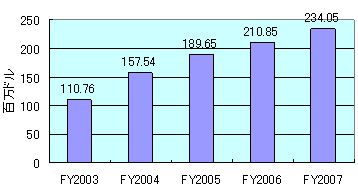

図表8 年度別の予算認可(authorization)額

図表9 年度別の予算認可(authorization)額

(出展: 下院科学委員会ホームページから作成)

以上のように、「サイバー・セキュリティ研究開発法」の成立によって、米国はサイバー・セキュリティに関する連邦政府支出を現状の約6,000万ドルから2003年度に一挙に倍増させ、さらに5年間でその倍増を予定していることになる。

このように巨額の予算を伴う同法については、「pork barrel」(特定の利害関係者への利益誘導のための法律)だとの批判もあったようである。

しかし、優れて「人材問題」の意味合いが強く、一方で民間部門に任せていても十分な「投資」が期待できないサイバー・セキュリティ対策に関しては、連邦政府が「研究開発」「人材育成」の名の下に巨額の資金を投入することが、確かに唯一の有効な対策なのであろう。

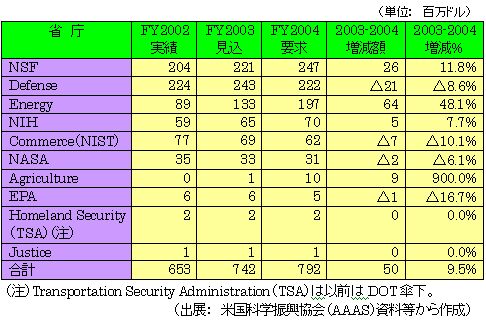

5.2004年度予算要求の概要

去る2月3日に発表されたブッシュ大統領の2004年度予算教書によると、米国連邦政府の2004年度のNITRD予算要求額は、対前年比6%増の21億7,900万ドルである。(図表10)

ただし、この時点では上述のように2003年度の予算が承認されておらず、その承認の過程で非国防国内予算が一律削減されるという微調整が行われている。そこで、ここでは、2月20日の2003年度予算承認も踏まえて米国科学振興協会(AAAS)がとりまとめた数字を掲げておく。

図表10 Networking & IT R&D(2002~2004年度)

この大統領予算教書や、大統領府の科学技術政策局(OSTP)がそのホームページ(http://www.ostp.gov/)で公表している2004年度予算関連資料によると、NITRDは2004年度において、

- ネットワークの“信頼”(セキュリティ、信頼性、プライバシー)

- 高信頼性ソフトウェア及びシステム

- 小型・組み込み型センサー技術

- 高性能コンピューティング・プラットフォームのコスト、サイズ、消費電力の低減のための革新的アーキテクチャ

- ITの社会的・経済的インパクト

などに重点を置くことになっている。

また、NITRD予算増に貢献しているHHSの予算増は、バイオインフォマティックスR&Dの重要性の増大を反映しているという。

なお、大統領予算教書等によると、ハイエンド・コンピューティング(つまりスーパーコンピュータ)の重要性の高まりを踏まえ、連邦政府の関係省庁は2003年にNSTC(国家科学技術会議)の取りまとめの下に、コア技術に関するロードマップの策定、連邦政府の有する計算能力及び利用可能性の改善計画、及び関係省庁によるシステムの調達に関する議論を行う予定だとされている。(詳細は決まっていないようであるが。)

参考までに、2004年度のR&D予算要求全体を見てみると、AAASによると、R&D予算要求全体では対前年度比4.4%増の1,222億5,900万ドルが計上されている。(図表11)

4.4%の増加といえば、それなりに伸びているように見えるのであるが、実はその内訳を見ると、国防関連R&Dが対前年度比7.2%増であるのに対し、非国防関連R&Dは同1.2%増であり、やはり国防偏重の予算要求になっていることがわかる。

こうした中で、NITRD予算要求の対前年度比5.9%の伸びというのは、実はかなり配慮されたものであると言えるであろう。科学技術政策局(OSTP)はその予算関連資料において、2004年度R&D予算要求の重点分野として、①NITRD、②ナノテク、③テロ対策科学技術、の3分野を挙げている。

図表11 R&D予算合計(2002~2004年度)

また、ITに関連する他のR&D予算を見ると、2004年度の国家ナノテク計画(NNI)予算は、対前年度比9.4%増の8億4,700万ドルとなっている。(図表12)

図表12 国家ナノテク計画(2002~2004年度)

6.主要なプログラムの動向 ~ITR

NSFによるIT関連の学術研究振興プログラムITR(Information Technology Research)は、2002年2月の本駐在員報告でも触れたとおり、金額的にも内容的にも連邦NITRDの柱となるプログラムである。

NSFの2002年9月25日付けの発表によると、ITRの2002年度新規案件として、大規模案件(5年間5~13.5百万ドル)7件、中規模案件(3~5年間1~5百万ドル)95件、小規模案件(3年間以下50万ドル以下)240件、総額で1億4,400万ドルにのぼる研究グラントが採択された。応募が1,600件以上あったというので、5倍近い倍率ということになる。採択されたグラントの概要は、ITRのホームページ(http://www.itr.nsf.gov/)で検索することが出来る。

また、2003年度新規案件の募集も、既にITRのホームページ上で行われている。募集要項によると、2003年度のグラント総額は約1億4,500万ドルが予定されている。内容については、2000年度(ITRの初年度)はIT自体の基盤的研究が中心、2001年度に様々な科学分野への応用研究が加えられ、2002年度に学際領域にも拡張されたが、2003年度はこれを踏襲するとともに、更に知識(knowledge)の獲得と利用の基本的関係やその知識を獲得・組織化・翻訳するためのツールを重視することとされている。

NSFのホームページ(http://www.nsf.gov/)に掲載されているNSFの2004年度予算要求の概要によると、ITRについては対前年度比5.9%増の3億261万ドルの要求となっている。(これは研究グラントだけでなく設備整備などを含んだ数字である。)(図表13)

図表13 ITR予算

おわりに

本文の中でも触れたように、最近の、①国土安全保障や国家安全保障などに関連するR&D予算の重視、②非国防R&Dにおけるライフサイエンス分野と非ライフサイエンス分野とのアンバランスの是正、といった大きな流れの中で、IT関連R&Dの重要性はますます高まっていると言えるであろう。

ブッシュ政権は2004年度のR&D予算要求に当たり、R&Dの「重要性(Relevance)」、「高度さ(Quality)」、「成果(Performance)」についての評価を強化する方針を表明しているが、今後、これが具体的にどのように運用されていくのかといった点についても注視していくことが必要である。

(了)

(参照URL)

http://www.itrd.gov/pubs/blue03/leveraging_talents_01.html(図表1、2関連)

http://www.hpcc.gov/iwg/orgchart.html(図表3関連)

http://www.itrd.gov/pubs/blue03/agency_budgets.html(図表4、5関連)

http://www.aaas.org/spp/rd/caprev03.pdf(図表6関連)

http://www.nsf.gov/od/lpa/congress/107/update/cu02_1219.htm(図表7関連)

http://www.house.gov/science/hot/homeland/cybertable.htm(図表8、9関連)

http://www.aaas.org/spp/rd/prev04p.pdf(図表10、11、12関連)

http://www.nsf.gov/bfa/bud/fy2004/pdf/fy2004_2.pdf(図表13関連)

本稿に対する御質問、御意見、御要望がございましたら、Ryohei_Arata@jetro.go.jpまでお願いします。

(C)Copyright JEITA,2003

|