丂亂 俀侽侽係擭俁寧崋 亃

嘥丏墷廈偱偺揹巕惌晎恑捇偵娭偡傞儀儞僠儅乕僋丒儗億乕僩

丂墷廈埾堳夛偼2004擭1寧27擔丄乽峴惌僒乕價僗偺僆儞儔僀儞偱偺棙梡壜擻搙乿偲戣偡傞丄揹巕惌晎偺恑捇忬嫷偵娭偡傞挷嵏寢壥傪敪昞偟偨丅摨挷嵏偼eEurope寁夋偺儀儞僠儅乕僋僾儘僌儔儉偺堦娐偲偟偰峴傢傟偨傕偺偱丄挷嵏帪揰偼2003擭10寧丄挷嵏懳徾崙偼俤倀15偐崙偲傾僀僗儔儞僪丄僲儖僂僃乕媦傃僗僀僗偺寁18偐崙丄挷嵏懳徾峴惌僒乕價僗悢偼20偱偁傞丅摨挷嵏偼丄僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偟偰庤懕慡懱偑揹巕揑偵峴偊傞悈弨偺側偺偐丄偁傞偄偼條幃偑僟僂儞儘乕僪偱偒傞傑偱偺悈弨側偺偐偲偄偭偨娤揰偐傜丄僆儞儔僀儞壔忬嫷傪僷乕僙儞僥乕僕壔偟偰傑偲傔偰偄傞丅

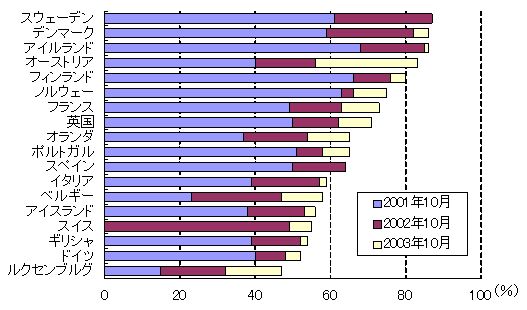

丂傑偢丄崙暿偺僆儞儔僀儞壔忬嫷傪戞1夞挷嵏乮2001擭10寧乯媦傃戞2夞挷嵏乮2002擭10寧乯傪娷傔丄恾1偵帵偡丅側偍丄戞1夞挷嵏偱偼僗僀僗偑懳徾偵娷傑傟偰偄側偄丅

恾1 峴惌僒乕價僗偺僆儞儔僀儞壔忬嫷乮崙暿乯

乮旛峫乯2003擭10寧帪揰偱偺18偐崙偺暯嬒抣偼66亾

乮弌強乯峴惌僒乕價僗偺僆儞儔僀儞偱偺棙梡壜擻搙乮墷廈埾堳夛乯丄2004擭1寧

丂偙偺僆儞儔僀儞壔忬嫷偺僷乕僙儞僥乕僕偼丄埲壓傪堄枴偡傞丅

- 0乣24亾丂埲壓偺偄偢傟偵傕払偟側偄

- 25乣49亾丂庤懕偒偵昁梫側忣曬偑Web僒僀僩偐傜摼傜傟傞

- 50乣74亾丂庤懕偒偵昁梫側條幃偑Web僒僀僩偐傜僟僂儞儘乕僪偱偒傞

- 75乣99亾丂揹巕揑偵條幃傪憲晅偡傞偙偲偑偱偒傞

- 100亾丂嫋擣壜偺寢壥傪娷傔丄庤懕偒偑揹巕揑偵姰寢偟丄巻傪梫偟側偄

丂2003擭10寧帪揰偱偼忋埵6偐崙偑75亾埲忋丄偡側傢偪懡偔偺峴惌僒乕價僗偵偮偄偰揹巕揑偵庤懕偒偑姰寢偡傞偐丄彮側偔偲傕揹巕揑偵條幃傪憲晅偱偒傞悈弨偵払偟偰偄傞丅

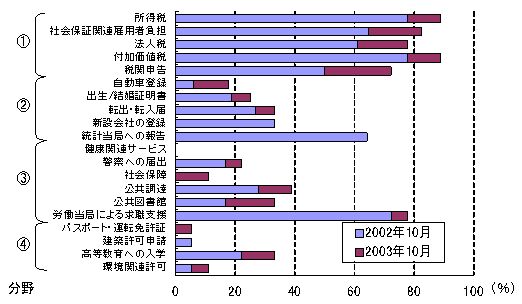

丂偝偰丄20偺峴惌庤懕偒暿偵丄僆儞儔僀儞壔忬嫷100亾丄偡側傢偪庤懕偒偑姰慡偵揹巕揑偵峴偊傞忬嫷偵払偟偰偄傞崙偺妱崌傪恾2偵帵偡丅

恾2 峴惌庤懕偒暿僆儞儔僀儞壔忬嫷100亾偺崙偺妱崌

乮旛峫乯崙暿曗惓嵪傒丅暘栰嘆偐傜嘋偵偮偄偰偼丄杮暥嶲徠

乮弌強乯峴惌僒乕價僗偺僆儞儔僀儞偱偺棙梡壜擻搙乮墷廈埾堳夛乯丄2004擭1寧

丂恾2偱偼丄崙偵傛偭偰朄揑偵懚嵼偟側偄庤懕偒偑偁傞崙偑偁傞偙偲偐傜丄摉奩崙傪悢帤偐傜彍奜偡傞曗惓傪峴偭偰偄傞丅嬶懱揑偵偼丄椺偊偽揮弌丒揮擖撏偵娭偟偰丄僊儕僔儍丄傾僀儖儔儞僪媦傃億儖僩僈儖偱偼抧曽帺帯懱偵撏偗弌傞媊柋偑側偄偙偲偐傜丄偙傟傜3偐崙傪彍偄偨巆傝偺15偐崙偺拞偱丄揮弌丒揮擖撏偑姰慡偵僆儞儔僀儞壔偝傟偰偄傞崙偺妱崌傪帵偟偰偄傞丅

丂傑偨丄恾拞偺嘆偐傜嘋偺暘栰偼丄偦傟偧傟埲壓偺偲偍傝偱偁傞丅

丂丂嘆丂廂擖暘栰

丂丂嘇丂搊榐暘栰

丂丂嘊丂栠傝暘栰乮撏弌偺傛偆側堦曽揑側庤懕偒偱側偔丄栠偭偰偔傞傕偺傗忣曬偑偁傞乯

丂丂嘋丂嫋擣壜暘栰

丂廂擖暘栰偱偼丄庤懕偒偑姰慡偵揹巕揑偵峴偊傞崙偺妱崌偑70亾埲忋偲崅棪偱偁傞丅偙傟傜偼庤懕懱宯偑娙扨偐偮掕宆揑偱偁傝丄憢岥偑傕偲傕偲傛偔惍旛偝傟偰偄傞偙偲偐傜丄僆儞儔僀儞傊偺堏峴偑梕堈偱偁偭偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

丂懠曽偱丄嫋擣壜暘栰偵偍偄偰偼僆儞儔僀儞壔偑恑傫偱偄側偄丅偙傟傜庤懕偒偵偮偄偰偼丄懠偺庤懕偒偵斾傋偰庤懕懱宯偑暋嶨偱偁傝丄傑偨庤懕偒偵嵺偟偰條乆側晅壛帒椏偑昁梫偲側傞偙偲偑懡偄偙偲偐傜丄僆儞儔僀儞壔偑恑傫偱偄側偄偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

丂偝偰丄擔杮偱偺忬嫷偼偳偆偱偁傠偆偐丅e-Japan廳揰寁夋-2003乮2003擭8寧8擔俬俿愴棯杮晹寛掕乯偱偼丄2003擭搙拞偵崙偺怽惪丒撏弌摍庤懕偒傪幚幙揑偵慡偰僆儞儔僀儞壔偡傞偙偲偲偝傟偰偄傞偑丄2003擭6寧枛帪揰偱偺僆儞儔僀儞壔嵪傒庤懕偒悢偼6,048偱丄慡懱偺敿暘嫮偲偄偆忬嫷偱偁傞丅儀儞僠儅乕僋庤朄偑堎側傞偨傔丄墷廈偺悢帤偲扨弮偵斾妑偡傞偙偲偼偱偒側偄偑丄恾1媦傃恾2偵尒傞傛偆偵墷廈偱傕峴惌僒乕價僗偺僆儞儔僀儞壔偑媫懍偵恑傫偱偍傝丄擔杮偑棫偪屻傟側偄偙偲傪婜懸偟偨偄丅

嘦丏暓乽ADeLE乿僾儘僕僃僋僩

丂暓儔僼傽儔儞庱憡偼2004擭2寧9擔丄乽ADeLE乿乮ADministration ELEctronique 2004/2007乯偲戣偡傞揹巕惌晎悇恑僾儘僕僃僋僩傪敪昞偟偨丅偙偺僾儘僕僃僋僩偼惌晎丄岞揑抍懱偺戙昞丄偦偟偰巗柉偑6偐寧埲忋偵搉偭偰媍榑傪峴偭偨寢壥傪偲傝傑偲傔偨傕偺偱丄娙扨丄埨慡丄旈摻丄屄恖傊偺懳墳傪庡娽偲偟偰偄傞丅

丂偙偺僾儘僕僃僋僩偼丄2002擭11寧12擔偵敪昞偝傟偨俬俿悇恑寁夋乽RE/SO 2007乿偲丄2003擭2寧22擔偺揹巕惌晎悇恑挕乮ADAE乯愝抲傪庴偗丄揹巕惌晎偺怴偨側僗僥僢僾傪帵偡傕偺偱偁傞丅懠偺墷廈彅崙偲斾妑偟偨揹巕惌晎偺抶傟傪庢傝栠偡傋偔丄擔忢惗妶傪曋棙偵偟丄僀儞僞乕僱僢僩偱偺傗傝偲傝偺旈摻惈傪曐徹偟丄惌晎僒乕價僗傪岦忋偝偣傞偙偲傪慱偭偰偄傞丅

丂暓惌晎偼丄墷廈彅崙偺椺偵曧偄丄2007擭傑偱偵揹巕惌晎壔偵傛傝50乣70壄儐乕儘偺僐僗僩嶍尭傪恾傞偙偲傪栚揑偲偟偰偄傞丅偙傟偼丄暓拞墰惌晎偺堦斒峴惌宱旓乮700壄儐乕儘乯偺7乣10亾偵摉偨傞悢帤偱偁傞丅

丂偙偺僾儘僕僃僋僩偺梊嶼偼2004擭偐傜2007擭傑偱偺4擭娫偱18壄儐乕儘乮1擭摉偨傝4.5壄儐乕儘乯偲尒愊傕傜傟偰偄傞丅偦偺偆偪8.5壄儐乕儘偼丄暓嵿惌徣偺3偮偺庡梫僾儘僌儔儉丄僐儁儖僯僢僋乮COPERNIC丗僆儞儔僀儞擺惻乯丄傾僐乕儖嘦乮ACCORD II丗拞墰惌晎夛寁乯媦傃僄儕僆僗乮HERIOS丗抧曽帺帯懱夛寁乯偵廩偰傜傟傞丅僇儖僩丒價僞儖乮Carte Vitale丗IC僇乕僪偵傛傞寬峃曐尟徹丄擔杮偺寬峃曐尟徹偵憡摉乯偲揹巕ID僇乕僪傕丄戝偒側梊嶼崁栚偱偁傞丅

丂偙偺僾儘僕僃僋僩偱偼丄揹巕惌晎傾僋僔儑儞僾儔儞乮P2AE乯偲偟偰崱屻幚巤偝傟傞140偺慬抲偑嫇偘傜傟丄偦傟偧傟偺幚巤擭尷傕婰嵹偝傟偰偄傞丅偦偺崁栚偲丄崁栚偛偲偺慬抲悢傪埲壓偵帵偡丅

嘥丏娙扨偵丄扤偱傕偄偮偱傕巊偊傞傛傝懡偔偺僒乕價僗偺採埬乮崌寁74慬抲乯

丂A. 巗柉岦偗僒乕價僗乮寁38慬抲乯

丂丂1. 屬梡偲恖惗偺宍惉乮3慬抲乯

丂丂2. 壠懓丄寬峃丄戅怑乮9慬抲乯

丂丂3. 嫵堢乮7慬抲乯

丂丂4. 娐嫬乮2慬抲乯

丂丂5. 摴楬忣曬乮1慬抲乯

丂丂6. 僗億乕僣乮1慬抲乯

丂丂7. 峴惌庤懕偒乮8慬抲乯

丂丂8. 慖嫇乮1慬抲乯

丂丂9. 峴惌偲偺娭學乮5慬抲乯

丂丂10. 惻乮1慬抲乯

丂B. 婇嬈岦偗僒乕價僗乮寁26慬抲乯

丂丂1. 婇嬈偺擔忢妶摦乮5慬抲乯

丂丂2. 峴惌庤懕偒偲宱嵪敪揥乮4慬抲乯

丂丂3. 幮夛丄寬峃媦傃娐嫬暘栰乮8慬抲乯

丂丂4. 怑嬈廂擖傊偺僒乕價僗乮9慬抲乯

丂C. 抍懱岦偗僒乕價僗乮4慬抲乯

丂D. 抧曽帺帯懱岦偗僒乕價僗乮6慬抲乯

嘦丏墷廈僷乕僩僫乕偲偺嫤椡偵傛傞岞嫟僒乕價僗偺尰戙壔傊偺峷專偲丄憡屳偺怣棅偵傛傞揹巕惌晎偺敪揥偺壛懍乮崌寁66慬抲乯

丂A. 岞嫟僒乕價僗偲揹巕惌晎偺夵慞乮寁40慬抲乯

丂丂1. 岞柋堳傊偺僒乕價僗乮5慬抲乯

丂丂2. 峴惌岦偗忣曬僔僗僥儉乮28慬抲乯

丂丂3. 嫵堢娗棟偺尰戙壔乮4慬抲乯

丂丂4. 夵妚偺悇恑乮3慬抲乯

丂B. 忣曬僔僗僥儉偺僙僉儏儕僥傿偺幚憰偲嫮壔乮寁7慬抲乯

丂丂1. 忣曬僔僗僥儉偺僙僉儏儕僥傿嫮壔寁夋傊偺峷專乮4慬抲乯

丂丂2. 僙僋僞乕暿埨慡婎弨惌嶔乮1慬抲乯

丂丂3. 僒乕價僗偺埨慡惈偲憡屳愙懕惈傪嫮壔偡傞偨傔偵昁梫側擣徹乮1慬抲乯

丂丂4. 傾僋僙僗偲帒奿庼梌偺娗棟乮1慬抲乯

丂C. 揹巕惌晎偺奣梫乮寁15慬抲乯

丂丂1. 揹巕惌晎偵娭偡傞朄棩偺惍旛乮1慬抲乯

丂丂2. 嫟捠嶲徠婎弨偺妋棫乮4慬抲乯

丂丂3. 僲僂僴僂偲憡屳愙懕惈偺慻傒崬傒乮3慬抲乯

丂丂4. 僒乕價僗摫擖慜偺僀儞僼儔惍旛乮3慬抲乯

丂丂5. 捠怣僀儞僼儔偺惍旛乮2慬抲乯

丂丂6. 儐乕僓偺巟墖乮1慬抲乯

丂丂乮1.乣6.偵暘椶偝傟側偄慬抲偑1偮偁傞乯

丂D. 僐儈儏僯働乕僔儑儞偲昡壙偺僣乕儖乮寁4慬抲乯

丂丂1. 僐儈儏僯働乕僔儑儞寁夋乮1慬抲乯

丂丂2. 僾儘僕僃僋僩僼僅儘乕傾僢僾偺偨傔偺巜昗娤應乮2慬抲乯

丂丂3. 僱僢僩儚乕僋偺愭摫乮1慬抲乯

崱屻偺僗働僕儏乕儖偼丄埲壓偺偲偍傝偲偝傟偰偄傞丅

- 2004擭丂惌晎撪僒乕價僗偺戞1抜奒偺棫偪忋偘丄揹巕惌晎悇恑寁夋乮SDAE乯嶌惉

- 2005擭丂嶻嬈奅偱偺弨旛丄SDAE偺戞1抜奒偺幚巤

- 2006擭丂乽巹偺岞嫟僒乕價僗乿偺奐巒

- 2007擭丂揹巕惌晎偺奐巒丄峴惌忣曬僔僗僥儉偺嫟捠嶲徠婎弨傊偺廂懇

丂ADeLE僾儘僕僃僋僩敪昞偺屻丄ADAE偺僜儗挿姱偼丄乽岞揑帒嬥偼忣曬僒乕價僗婇嬈傪墖彆偡傞惈幙偺傕偺偱偼側偄乿偲偟偰丄忣曬僒乕價僗嶻嬈傪尅惂偟偨丅

丂偲偙傠偱丄ADAE偺ADeLE僾儘僕僃僋僩偺儁乕僕乮http://www.adae.gouv.fr/adele/乯偵娭學偡傞僪僉儏儊儞僩偑岞昞偝傟偰偄傞偺偩偑丄偙偙偱偼MS Word僼僅乕儅僢僩乮.doc乯丄PDF僼僅乕儅僢僩乮.pdf乯丄Rich Text僼僅乕儅僢僩乮.rtf乯偵壛偊丄OpenOffice僼僅乕儅僢僩乮.sxw乯偱傕僟僂儞儘乕僪偑壜擻偱偁傞丅

丂僜儗挿姱偼乽崱擔丄惌晎偺僐儞僺儏乕僞偺98亾偑摨偠OS傪巊偭偰偍傝丄嫞憟忬懺偵側偄丅変乆偼Linux偺傛偆側僼儕乕僜僼僩僂僃傾傪彊乆偵摫擖偟丄嫞憟忬懺傪憂傝弌偡丅偙偺審偵偮偄偰惌晎偼柧妋側棫応偩丅変乆偼戙懼昳傪憂傝弌偡偨傔偵丄僼儕乕僜僼僩僂僃傾傪巟帩偡傞乿偲弎傋偰偄傞偑丄ADAE偺僒僀僩偑幚嵺偵僼儕乕僜僼僩僂僃傾乮OpenOffice乯偺巟帩傪幚慔偟偰偄傞丅宱嵪丒嵿惌丒嶻嬈徣 嶻嬈丒忣曬媄弍丒梄惌憤嬊乮DiGITIP丗俬俿嶻嬈傪強娗乯偺僒僀僩偱偼枹偩偦偆偄偆摦偒偼尒傜傟側偄偑丄暓崙撪傪偼偠傔丄備偔備偔偼崙奜傊傕攇媦偟偰偄偔偙偲傪婜懸偟偨偄丅

丂梋択偵側傞偑丄愭擔丄彫惗偺帺戭偵乽崙惃挷嵏乿偺挷嵏昜偑撏偄偨丅暓偱偼慡悢挷嵏偺崙惃挷嵏傪10擭偛偲偵峴偭偰偄傞偑丄偦偺僨乕僞傪曗姰偡傞偨傔偵丄枅擭丄昗杮挷嵏傪峴偆偙偲偲側偭偨丅彫惗偺嫃廧抧嬫偺応崌丄抧嬫扨埵偱昗杮傪寛傔偰偍傝丄栺8亾偺悽懷偑崱夞懳徾偲側偭偰偄傞丅彫惗偼丄偨傑偨傑偦傟偵摉偨偭偨傛偆偱偁傞丅

丂婰擖崁栚悢偑偐側傝懡偔丄柺搢偩偲巚偭偰偄偨傜丄撀懀忬偑棃偨丅乽愭擔丄偍戭傪朘偹偨偑晄嵼偩偭偨偺偱乿偱巒傑傞撀懀忬偵傛傟偽丄暓崙偵嫃廧偡傞慡偰偺幰偑朄揑偵夞摎媊柋傪晧偭偰偄傞偲偺偙偲丅挷傋偰傒偨傜丄敱嬥傪娷傓敱懃慬抲偑偁傞傛偆偩丅

丂暓慡搚偱尒傞偲悢昐枩偺夞摎偑偁傞傢偗偱丄摉慠僆儞儔僀儞偱偺夞摎傕偱偒傞偺偩傠偆偲巚偭偨傜丄挷嵏昜偵偼偦偺巪偺婰嵹偼側偄丅暓惌晎偺揹巕惌晎億乕僞儖僒僀僩乮http://www.service-public.fr/乯傗挷嵏庡懱偱偁傞崙棫摑寁宱嵪尋媶強乮INSEE乯偺僒僀僩乮http://www.insee.fr/乯丄嫃廧抧嬫偺帺帯懱乮挷嵏幚巤傪埾戸偝傟偰偄傞乯偺僒僀僩側偳傪扵偟丄偝傜偵偼専嶕僄儞僕儞偱扵偟偰傒偨偑丄偳偆傗傜僆儞儔僀儞偱偺夞摎僔僗僥儉偼側偝偦偆偱偁傞丅愭偺P2AE偱偼丄巗挰懞偐傜摑寁嬊傊偺屗愋忣曬偺憲晅傪2004擭偐傜2006擭偵僆儞儔僀儞壔偡傞丄偲偄偆崁栚偼偁傞偑丄崙惃挷嵏偺榖偼弌偰偙側偄丅

丂偪側傒偵丄偁傑傝岲傑偟偔側偄椺偐傕抦傟側偄偑丄彫惗偺抦恖偑僼儔儞僗偱柍恖懍搙庢掲婡偵懍搙堘斀偺尰応傪墴偝偊傜傟偨丅偦偺榖傪暦偄偨彫惗偼丄斀懃嬥偺巟暐偄傪柦偠傞彂椶偑3乣4擔偱梄憲偝傟偰偒偨偲偄偆恦懍偝偵傕嬃偄偨偑丄偦傟偵傕憹偟偰丄僆儞儔僀儞偱僋儗僕僢僩僇乕僪斣崋乮偲斀懃嬥彂椶偵偁傞斣崋乯傪懪偮偩偗偱斀懃嬥偺巟暐偄偑姰椆偡傞僔僗僥儉乮https://www.amendes.gouv.fr/saisienum.jsp乯偑婛偵壱摥偟偰偄傞偙偲偵偲偰傕嬃偄偨丅

丂偦傟偼偦傟偱曋棙偱偁傞偙偲傪斲掕偡傞偮傕傝偼側偄丅偟偐偟丄斀懃嬥傛傝傕傕偭偲懡偔偺崙柉偑娭學偟丄偐偮廤寁摍偺楯椡傕敎戝側崙惃挷嵏偺曽傪丄愭偵僆儞儔僀儞壔偟偰偼偄偐偑側傕偺偐偲巚偆偺偱偁傞丅彫惗偼丄挷嵏堳傪夘偟偨挷嵏昜夞廂傛傝偼丄SSL摍傪巊偭偨僆儞儔僀儞偱偺挷嵏廤寁偺曽偑丄僾儔僀僶僔乕偺柺偱傕埨怱偱偒傞丅偍嬥偑棈傑側偄暘丄媄弍揑偵偼崙惃挷嵏偺曽偑僆儞儔僀儞壔偑妝側偺偱偼側偄偐偲巚偆偺偩偑丄愭偺恾2偵傕尒傞傛偆偵丄廂擖偑棈傓偲偙傠偐傜僆儞儔僀儞壔偟偰偟偭偐傝挜廂偡傞偙偲偑桪愭偝傟傞偲偄偆偙偲側偺偩傠偆偐丅

嘨丏嶻嬈摦岦

亙暓丗僆儗儞僕丄2004擭壓敿婜偵UMTS彜嬈僒乕價僗傪奐巒梊掕亜

丂暓僆儗儞僕乮堏摦懱捠怣丄僼儔儞僗丒僥儗僐儉巕夛幮乯偼2寧23擔丄UMTS彜嬈僒乕價僗傪塸媦傃暓偵偰2004擭壓敿婜偐傜奐巒偡傞梊掕偱偁傞偲敪昞偟偨丅摨幮偼傑偨丄2004擭偵UMTS奐敪僙儞僞乕傪塸丄暓丄僞僀丄棖丄拞崙丄擔杮媦傃暷崙乮3偐強乯偵愝抲偡傞梊掕偱丄偙偺偆偪塸丄暓丄僞僀偺僙儞僞乕偼婛偵僆乕僾儞偟偰偄傞偲偟偨丅

丂摨幮偺僽儖僩儞夛挿偼丄乽変乆偑塸媦傃暓偱崱擭屻敿偵UMTS僒乕價僗傪採嫙偡傞巪敪昞偡傞偙偲偵傛傝丄屌掕宯媦傃堏摦懱偺憃曽偱丄僼儔儞僗丒僥儗僐儉丒僌儖乕僾偺愴棯偵偲偭偰僽儘乕僪僶儞僪偑廳梫偱偁傞偲嵞搙庡挘偡傞丅変乆偺廤栺壔偝傟偨傾僾儘乕僠偺偍偐偘偱丄儐乕僓偼屌掕宯丒柍慄宯丒僀儞僞乕僱僢僩偺娫偱僔乕儉儗僗側僒乕價僗傪嫕庴偱偒傞乿偲偟偨丅

側偍丄摨幮偼2003擭偵丄UMTS偺柍慄傾僋僙僗僱僢僩儚乕僋乮RAN乯偺峔抸偵娭偟丄傾儖僇僥儖丄僲僉傾丄僲乕僥儖偺3幮傪僷乕僩僫乕偲偟偰慖掕偟偰偄傞丅

嘩丏惌嶔摦岦

亙俤倀丗俬俿敪揥偵岦偗偨曬崘彂亜

丂墷廈埾堳夛偼2寧3擔丄乽墷廈傪崅懍偱宷偖丗揹婥捠怣暘栰偺嵟嬤偺敪揥乿偲戣偡傞曬崘彂傪嵦戰偟偨丅墷廈埾堳夛偺儕乕僇僱儞埾堳乮婇嬈丒忣曬幮夛扴摉乯偼丄乽eEurope寁夋偼俤倀偵偍偗傞惗嶻惈偲嫞憟椡傪岦忋偝偣丄傑偨俤倀偺慡偰偺抧堟偺恖乆偑忣曬幮夛偐傜嵟戝偺棙塿傪摼傞偨傔偺丄変乆偺傾僾儘乕僠偺僇僊偲側傞梫慺偱偁傞丅偦傟偼崻晅偒巒傔偨丅偟偐偟丄偙偺曬崘彂偼丄壛柨崙偲嫤椡偟偮偮丄変乆偑崱傗僊傾傪僔僼僩傾僢僾偡傞昁梫偑偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞乿偲弎傋偨丅

丂偙偺曬崘彂偱偼丄俬俿傪岠壥揑偵妶梡偡傞偨傔偵宲懕揑側惌帯揑僐儈僢僩儊儞僩偑昁梫偱偁傞偙偲偲丄峏側傞敪揥偵懳偡傞忈奞傪彍嫀偡傞偨傔偺峴摦傪摿掕偡傞偙偲偵丄庡娽偑抲偐傟偰偄傞丅摿偵丄埲壓偺揰偑嫮挷偝傟偰偄傞丅

- 捠怣怴僼儗乕儉儚乕僋朄傪帺崙崙撪朄傊揔梡偟偰偄側偄乮偦傕偦傕2003擭10寧枛傑偱偵揔梡偡傞偙偲偲偝傟偰偄偨乯壛柨崙偼丄姰慡偐偮岠壥揑偵偙傟傪揔梡偡傞偙偲丅

- 惌晎偼丄條乆側曽朄偵傛傝俬俿嶻嬈傪巟墖偡傞偙偲丅僽儘乕僪僶儞僪偲戞3悽戙実懷揹榖偼摿偵壛柨崙偺愴棯偑婜懸偝傟偰偄傞丅抦揑強桳尃丄僨僕僞儖挊嶌尃娗棟丄怣梡偲僙僉儏儕僥傿丄憡屳塣梡惈偲昗弨壔丄廃攇悢娗棟偺奺暘栰偱丄棙奞娭學幰偲偺娫偱嶌嬈傪懕偗偰偄偔丅

- 僽儘乕僪僶儞僪崙壠愴棯傪嶔掕偟偰偄側偄壛柨崙偼丄捈偪偵偙傟傪嶔掕偡傞昁梫偑偁傞丅摨崙壠愴棯偺壓丄嶐擭12寧偵寛掕偝傟偨乽墷廈惉挿僀僯僔傾僠僽乿乮僷儕挀嵼堳曬崘2003擭12寧崋嶲徠乯偺僽儘乕僪僶儞僪乛僨僕僞儖僨僶僀僪僾儘僕僃僋僩傪悇恑偡傞昁梫偑偁傞丅

丂偙偺曬崘彂偼丄崱屻丄墷廈媍夛偵曬崘偝傟傞梊掕偱偁傞丅

©JEITA,2004

|