【 2004年10月号 】

仏における廃電気電子機器リサイクル法制化の動向(その5)

JEITAパリ駐在員 福田 賢一 (JETROパリ事務所)

|

Ⅰ.仏における廃電気電子機器リサイクル法制化の動向

1.はじめに

欧州各国では現在、廃電気電子機器(WEEE)指令及び電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限(RoHS)指令の国内法制化が進められている。

仏では、本年6月30日、政令案第6版が関係者宛に配布された。この第6版では政令の実施に関わる機関の役割が変更になるなど、政令の骨格が大きく変わっており、企業に過度の負担を強いる恐れが高いことから、仏産業省に対し7月7日、当方懸念事項を申し入れたところである。(詳細については、欧州駐在員報告2004年8月号を参照されたい。)

同時に仏環境及び持続可能発展省(以下、「環境省」。)にも同様の申し入れを行ったところであるが、今般9月9日、仏環境省 汚染・危険予防局 製品・廃棄物部長及び担当官に改めて当方の問題意識を伝え、意見交換を行った。当方問題意識の最大の論点は、製造者の負担が大きいこと、特に製造者が主体となって選別回収システムを構築する旨が政令案に規定されていることである。

この意見交換における仏環境省からの回答を簡単に御紹介する。

2.選別回収システム

欧州指令では、ゴミの量を減らすために選別回収システムが必要とされているが、それを誰がやらなければならないかという点は示されていない。すなわち、欧州レベルでは決まっておらず、各国が決めることになる。

自治体は法律(地方自治体一般法典)により、家庭から出るゴミの処理義務を負っている。従って、一般家庭から出てくる廃電気電子機器の回収は、自治体が責任を持って行わなければならない。しかし、自治体は選別の義務は負っていない。従って、自治体に選別回収を行わせるとなれば、新たな義務を課すことになるが、そのためには自治体行政の自由の原則に基づき、法律で規定する必要がある。しかし、WEEE指令の国内法制化は法律でなく、政令で対応することが随分前に決まっている。政令では自治体に義務を課すことはできない。なお、政令案で自治体の廃電気電子機器回収義務について触れていないのは、法律に書かれていることは政令に再掲できないという法技術的問題によるもの。

自治体は、特別なゴミが持ち込まれる回収拠点(以下、「特別回収拠点」。)を持っている。全ての者にとって論理的と思えるのは、廃電気電子機器を、家具などと同じように、この特別回収拠点に持ち込むことである。特別回収拠点は全仏で5千か所ある。我々のアイデアは、特別回収拠点を改良して廃電気電子機器を受け入れることであるが、このことは政令案には書いていない。家庭が電気電子機器を捨てるときに、特別のゴミ箱に捨てるとか、特別回収拠点に持ち込むことが考えられるが、いずれにせよそこから後が製造者の義務である。製造者に一般家庭に回収に行かせるつもりはない。流通業者の義務は、1個売ったら、1個回収してくることである。

いずれにせよ、中央で本件を決めることはできない。自治体に好きな方法を選ばせることはできるが、そうすれば小数の自治体だけが対応することとなり、全仏で見たときに欧州指令で定められた住民1人当たり年間4kgの回収目標に届かないであろう。

それ故に、選別回収により生じる新たな費用に対して、製造者が自治体に費用を支出するという発想が出てきた。これについては、複数の製造者団体から、受け入れられるとの見解を得ている。

以上のことを政令案で言いたかったのだが、はっきりと言えていない。一般家庭からの選別回収に係る部分については、多くの議論を巻き起こした。政令案の当該部分については、全ての生産者が「不明解だから変えるべきだ」と言ってきた。次の第7版では、当該部分は大きく変更される。

3.製造者の費用負担と調整機関

選別回収に係る製造者から自治体への費用負担は、選別回収を発展させるために必要なものである。自治体は、実施する処理のレベルにより、費用を受け取ることとなる。ただし、この費用はプラスアルファの処理を行うことにより受け取るものであり、全国で同一の基準に基づき、これだけの処理をすれば、これだけの費用を受け取る、という形になる。

当該費用の具体的な額については、製造者と自治体が全国レベルで協議して決まることになる。製造者の協議の相手は、市町村協会となるであろう。この協議に誰が加わるかは明確になっていないが、我々がどこまで協議に関与するのかは問題である。ただ、製造者と市町村協会の間には、我々は関与しない。

製造者から自治体へ支払われる費用は、中央でとりまとめる必要があり、このために調整機関を作ろうと考えた。製造者は調整機関に費用を支払い、自治体は調整機関から費用を受け取る。

調整機関は製造者と自治体のインターフェースの役割を持つ。具体的な役割は、以下の3つである。

- 自治体に費用を配分すること。これは回収拠点の改良などに使われる

- 一般家庭に対する啓蒙活動

- 特別回収拠点に集められた廃電気電子機器を、マーケットシェアに基づき製造者に再配分すること

調整機関は費用の流れを担当するものであり、ゴミの仕訳は自治体の責任であると我々は考える。ただし、その責任については政令には書くことができず、単に「選別回収」と書くに留まる。しかし、選別回収しないと、自治体は費用を受け取ることができない。

4.その他

施行期日については、欧州指令に2005年8月13日と書かれており、これは変えられない。ただ、WEEE指令及びRoHS指令の国内法制への適用は難しいもので、各国ともに適用が遅れていることは、欧州委員会も分かっている。例えば、本政令に基づく様々なプロセスが動き出すのが2005年8月13日となるとか、そういったことも考えられる。2005年8月13日というのは、出発点であると考えて欲しい。いずれにせよ、ターゲットは、2006年に住民1人当たり年間4kgという回収目標を達成することである。

政令案の次の版、第7版は、数週間以内に出る。我々としては、9月末までに出したい。

Ⅱ.政策動向

<EU:RoHS指令及びWEEE指令の適用の遅れ>

欧州委員会は8月13日、同日が加盟各国国内法制への適用期限とされている電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限(RoHS)及び廃電気電子機器(WEEE)両指令について、25加盟国のうちギリシャ1国のみが国内法制適用を終えたと発表した。欧州委員会のヴァルストレム委員(環境担当)は、「電気電子製品はしばしば有害な材料で作られているため、自治体の廃棄物の流れの中で現実に問題を引き起こしている。私は、24加盟国が本日の期限に間に合わなかったことに失望し、立法手続きの加速化を強く命じる」と述べた。なお、欧州委員会は適用期限に間に合わなかった加盟国に対し、違背手続きを開始することができる。

<EU:EU環境法の国内法適用状況>

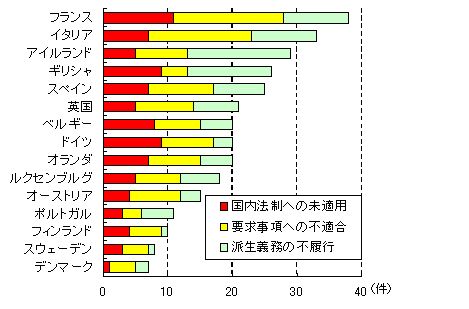

欧州委員会は8月19日、「EU環境法の適用及び施行に係る第5次年次調査」を発表した。同調査は環境関連の欧州指令等に関して、2003年末を対象時点とし、①定められた国内法制適用の期限を過ぎても未適用である、②国内法制に適用されているものの欧州指令等の要求事項に適合していない、③欧州指令等により派生的・2次的に生じる義務(例えば計画の策定、欧州委員会への報告等)の履行を怠っている件数を、国別(調査時点が2003年末のため15加盟国)・分野別(大気、水、廃棄物等)にまとめたものである。

上記3分類別・国別の件数を図1に示す。総件数301件のうち、フランスが38件(12.6%)を占めワースト1であった。以下、イタリア33件、アイルランド29件、ギリシャ26件、スペイン25件と、ワースト5のうち4か国が南欧諸国であった。他方でベスト3はデンマーク7件、スウェーデン8件、フィンランド10件と、いずれも北欧諸国であった。

ワースト1のフランスは、国内法制への未適合及び要求事項への不適合の2分類においてワースト1となっており、国内法制への適用の遅れと、不完全な適用が、浮き彫りになっている。

図1 EU環境法の適用・施行の国別不備件数

<仏:サイバー犯罪取締計画の骨子発表>

ド・ヴィルパン仏内務・治安・地方自由大臣は9月7日、サイバー犯罪取締計画の骨子を発表した。仏で約2500万人が利用するインターネット上でのサイバー犯罪取締りは、職業教育、予防、コンテンツと技術面の両方における監視及び捜査を含むグローバルな観点からの取り組みが必要であるとし、ハッキング行為や悪意ある扇動、金融詐欺、児童ポルノ等、仏国民の安全と価値観を害する危険のある脅威への対策を講じている。サイバー犯罪防止のための特別警察官と憲兵隊の人員を、「国内治安に関する指針及び計画法」の期限である2007年までに600人に倍増させる。計画の骨子は、以下のとおり。

| (1) |

サイバー犯罪の正確な地図の作成 |

| |

国民が危険や侵害を認識していない、また企業の中には告発により名誉が傷つくと恐れている場合がある等、全てのサイバー犯罪を把握し切れていない現状を踏まえ、犯罪被害者学を導入した捜査や、犯罪監視所と協力して統計指数及び統計手法を作成するなど、情報分析のための手段を増やす。 |

|

| (2) |

サイバー犯罪取締りのための教育訓練の強化 |

| |

警察及び憲兵隊において、全職員を対象に、初任者研修から在職中随時行っていく。関連分野で培った能力は、組織の人事や個人のキャリア形成に生かされる。 |

|

| (3) |

国民全体への予防啓蒙活動 |

| |

電気通信事業者や市民団体の協力で、特に若者を対象に啓蒙キャンペーンを行う予定。 |

|

| (4) |

違法サイトの監視 |

| |

憲兵隊と国家警察に2つの中枢を設置する。前者は児童ポルノに関するコンテンツの監視に、後者は特に人種差別、反ユダヤ主義、人種的嫌悪、テロリズム及びハッキング行為の監視に、それぞれ重点を置く。 |

|

| (5) |

技術面の監視及び研究開発 |

| |

犯罪者よりもいち早く最新技術を入手するため、知識の共有を幅広く行う。警察と憲兵隊全体で技術的進歩を同時に把握することが重要で、警察と憲兵隊から成る専門家ネットワークを構築し、市民社会と連結させ、官民パートナー、研究所、大学及び大企業研究開発部門の間で知識の共有を行う。 |

|

| (6) |

サイバー犯罪者を裁く |

| |

警察と憲兵隊の捜査能力を強化する。政府レベルでは、情報の中央化と取締り活動の円滑調整のため、中央部局を2007年までに増員し機能強化を行う。地域単位では、司法警察の相互地域間部局と憲兵隊の捜査部署の両方で専門捜査官を増員する。県単位では、県警察と憲兵隊の連合において、サイバー犯罪の対象となる行為の取捨選択を行う。 |

(備考)仏では警察は内務省の管轄下、憲兵隊は国防省の管轄下にある。憲兵隊は軍事警察の任に加え、司法・行政・交通警察の任を併せ持つ。人口1万人以下の市町村では、警察が設置されておらず、憲兵隊が警察の任にあたっている。

© JEITA,2004

|