1.目指す姿を持つ

明確なビジョンや目標を持つことが重要だが、必ずしも華やかな表現である必要はない。自社の強みを生かす「こだわり」や信念を持ち、「こうあるべきだ」という姿勢を貫くことが、変化の中での成長につながる。

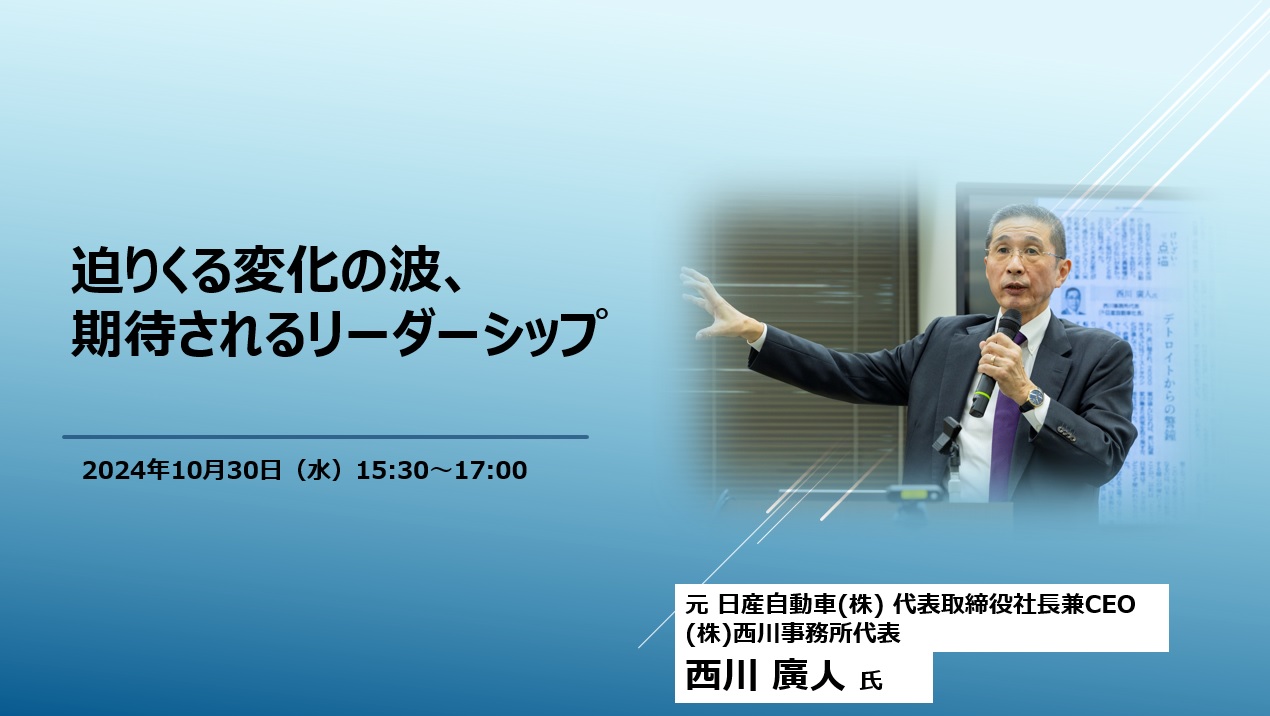

電子部品部会/車載デバイスの将来展望調査TFでは、2024年11月30日、元・日産自動車(株) 代表取締役社長兼CEO、(株)西川事務所代表 西川廣人氏より、「迫りくる変化の波、期待されるリーダーシップ」と題するご講演をいただきました。

西川氏は、日産自動車の元社長であり、退任後はIT系ベンチャーや自動車関連のベンチャー企業の支援を行っている。

伝統的な日本企業の社員がどのように仕事をするのか、今後どのように変化していくべきなのか、今求められているリーダーシップとは?について、ご自身の知見や経験を交えてご講演いただいた。

西川氏はデトロイトを訪れ、街の再開発とベンチャー企業の活性化に驚いた。これらの企業はビッグスリーと連携し、自動車開発に貢献しているが、日本メーカーへの関心は薄れ、技術面でも欧米や中国に後れを取っていると指摘。上海ではEVの普及が進み、日本勢の存在感低下を実感した。特にEV技術や生産手法の遅れに危機感を抱き、早急な意識改革と巻き返しが必要である。

西川氏は、日本の自動車業界のサプライチェーンに大きな可能性があると指摘。Tier1・Tier2企業は、日本のOEMを超え、世界の自動車メーカーと広範な取引ネットワークを持つ。この強みを生かし、技術革新の動向を把握しながら、変化を積極的に取り入れることが重要だと強調。特に、国内OEMに依存するだけでなく、グローバルな視点で最先端の企業と連携し、成長のチャンスをつかむべきだと訴えた。

日本のTier1企業はOEMの下請けではなく、独自の技術とグローバルなネットワークを持つべきだと主張。特にメガサプライヤーは、技術面でOEMを超える可能性もある。また、eVTOL分野では、量産段階で日本企業の製造技術が求められており、欧米ベンチャーとの連携の機会が広がっている。自動車業界の構造が変わる中、日本のサプライヤーがリードする立場になるべきだと期待を寄せた。

西川氏は、著書「私と日産」でゴーン改革の本質は「経営システムの国際化」にあったと述べた。事業の国際化に対し、経営体制が遅れたことで日産は低迷。ゴーン氏は機能軸と地域軸のマトリクス経営を導入し、意思決定を最適化した。一方、日本人リーダーの育成は進まず、地域軸のトップが不足。西川氏は自身の経験から、専門特化型ではなく、広範な視野を持つリーダーが必要だと指摘し、求められる資質について解説した。

リーダーに求められる資質として7つの項目を挙げ、詳しく解説。これらの項目は、リーダーシップの強化に必要な要素であり、調整型ではなく引っ張る型のリーダーシップを発揮するための指針と位置づけておられた。

明確なビジョンや目標を持つことが重要だが、必ずしも華やかな表現である必要はない。自社の強みを生かす「こだわり」や信念を持ち、「こうあるべきだ」という姿勢を貫くことが、変化の中での成長につながる。

具体的な目標設定が重要であり、成長を促す「ストレッチ目標」を設けることで組織は進化する。低すぎると変化がなく、高すぎると無謀になるため、適切なレベルの目標設定が求められる。

変革の進む環境では、変化の兆しを敏感に察知し、問題が公になる前に業界の動向を先取りする力が重要。地殻変動のような変化を捉え、迅速に対応する感覚が求められる。

ビジネスが複雑化する中で、指示を出す際には、誰もが理解できるようにその情報を咀嚼しシンプルに伝える能力が求められる。異なるバックグラウンドを持つ多様なメンバーがいる場合、その複雑さを理解させることが成功の鍵。

複雑な概念を簡潔に伝える能力がリーダーには必要であり、これには自分なりの伝え方を見出すことが重要。広範なオーディエンスに対してメッセージを効果的に伝えるスキルは、リーダーシップの核心である。

リーダーには、異なるバックグラウンドを持つメンバーの見方や経験を理解しようとする姿勢が求められ、その違いを尊重し認めることが大切。自分が持つ先入観を捨て、その立場からの意見や視点を受け入れる柔軟性が求められる。

多様性を強みに変えるためには、異なるバックグラウンドを持つ人々が集まった際に、それを「面倒だ」と捉えるのではなく、「ラッキーだ」と考えるマインドセットが重要だと強調。異なる視点を持つメンバーとの議論から生まれるアイディアが組織の活性化につながる。

グローバルな環境で効果的なリーダーが育成される必要があると指摘。特に国際的な組織の中で異なるバックグラウンドを持つ人々と協力するための技術や視点を持つことが求められるという。上記の7つの要素は、新しい時代のリーダーシップに不可欠であり、次世代に向けたリーダー像を形成するための指針になるものだとのこと。経営者やリーダーは、これらの資質を持つことで、組織を力強く引っ張る存在となり得ると言及した。

最後に西川氏は、これまでの日本の輸出主導型の経済成長モデルが限界に達しつつある中で、今後どのように付加価値を生み出していくべきかについて触れられた。

具体的には、電子部品などの分野で既に高いグローバルシェアを持つ日本企業が、先進的なミドルウェアなどのソフトウェアと組み合わせることで、付加価値の高い製品を生み出せる可能性があると提案。エッジコンピューティングの分野などで、日本企業の強みを活かした製品が世界中で使われるようになれば、デジタル収支の改善につながる。

大量生産・安価な製品の輸出ではなく、付加価値の高い製品を世界中で使ってもらうことで、一人当たりの利益を上げていく方向性が必要とのこと。電子部品メーカーとベンチャー企業との連携を促進し、イノベーションを起こすことが重要だと強調。

今回のご講演では、日本企業が協力して付加価値の高い製品を生み出し、日本の存在感を高めていくことへの期待が込められた講演であった。